حظيت به بعد رفض نبيلة عبيد..…

نشرت قبل 14 ساعة

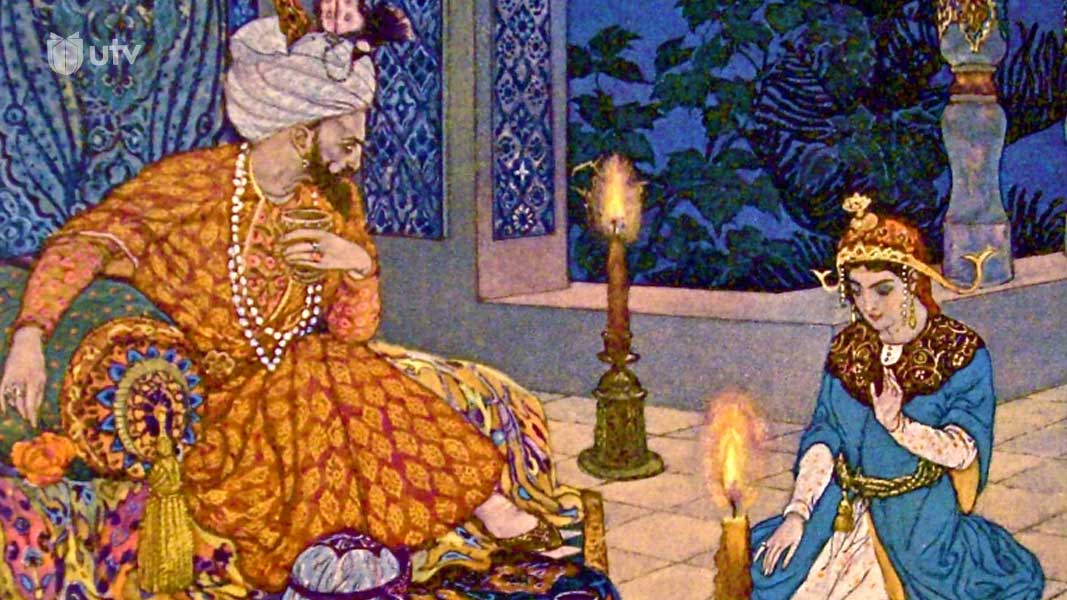

تعود حكايات “ألف ليلة وليلة” مثل “علاء الدين” و”المصباح السحري” و”علي بابا” و”الأربعون لصا” و”رحلات السندباد البحري السبع”، إلى مزيج تراثي من القرون القديمة والوسطى يعود بدوره إلى إرث تاريخي وتراجيدي وكوميدي وأسطوري للشعوب العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين وغيرها.

وتنطلق أحداث حكاية علاء الدين في عاصمة واحدة من الممالك الصينية الشاسعة والمزدهرة، ولكن بحسب المترجمة التي نقلت القصة إلى اللغة الإنجليزية، فإن الجذور السورية لمغامرة علاء الدين تجعلها قطعة أثرية ثمينة من هذا البلد الذي دمرته الحرب.

ويقول الكاتب ريتشارد ليا في التقرير الذي نشرته صحيفة “غارديان” (The guardian) البريطانية، إن المترجمة السورية الفرنسية ياسمين سيل هي أول امرأة تقوم بترجمة كاملة لكتاب “ألف ليلة وليلة” من مصادره الفرنسية والعربية.

ويشير الكاتب إلى أن قصة علاء الدين والمصباح السحري نشرت للمرة الأولى في العام 1712، ضمن كتاب ألف ليلة وليلة للأديب الفرنسي أنطوان غالاند، وتدور أحداثها حول الثراء وجمال العالم الخلاب، الذي جعل الباحثين على مدى قرون يتساءلون حول ما إذا كان هذا المستشرق الفرنسي فعلا ابتكر هذه الحكاية بنفسه.

ولوقت طويل اعتقد الباحثون أن القصص العربية التي رواها غالان كان مصدرها الشرق، ولكن مؤخرا ظهرت معلومات تؤكد أن رحالة وأديبا سوريا مارونيا يدعى حنا دياب، يذكره غالان بصفته مصدر قصة علاء الدين وأيضا قصة علي بابا.

وترى ياسمين سيل أن هذا الاكتشاف يعني أن حكاية علاء الدين هي منتوج حلبي، يأتي من هذه المدينة التي كانت حينها جزءا من الإمبراطورية العثمانية، تمتاز بالثراء والازدهار الثقافي والاجتماعي والعلمي، حيث كانت حينها طريقا تجاريا رئيسيا ومركز التقاء لمختلف الشعوب.

وبالنسبة للباحث باولو ليموس هورتا، الذي أنجز دراسة بعنوان “اللصوص الرائعون”، فحص فيها تلاقي الحضارات الذي أسفر عن ألف ليلة وليلة، فإن “مساهمة حنا دياب لا تعكس فقط الموروث السوري الذي حمله معه، بل أيضا انبهاره الكبير بالبلاط الفرنسي. إذ إن هذا الرحالة السوري التقى بأنطوان غالان في 1907 بعد أن جاب البحر الأبيض المتوسط مع جامع تحف فرنسية”.

ويضيف هورتا أن “حنا دياب روى هذه القصص إلى غالاند في نهاية رحلته، التي كانت تهدف للبحث عن الكنوز والتي ميزتها زيارته بلاط الملك الفرنسي لويس الـ14”.

إذ إن دياب في إحدى كتاباته يروي عظمة الملك الفرنسي والهالة المحيطة به، وقد تأثر كثيرا بملابس ساكني قصر فرساي، والنمط المعماري الذي تميز به القصر.

كذلك يؤكد الباحث روبرت إيروين أن الاكتشافات الأخيرة دحضت كل الشكوك التي كانت تحوم حول دور حنا دياب في صياغة ورواية قصة علاء الدين، ويأتي هذا خاصة بعد اكتشاف قصة مشابهة لها باللغة العربية مكتوبة قبل ظهور مؤلف غالاند.

ويقول إيروين “ما رواه حنا دياب كان بالأساس قصة تقليدية عربية. ولكن من الواضح أن غالاند أو دياب، أو ربما كلاهما، قام بفرنسة هذه القصة بكل الأشكال الممكنة من خلال إضفاء طابع فرنسي على الحوار والنمط المعماري والطقوس والبلاط الملكي وما إلى ذلك”.

ويضيف إيروين أن “ذكر كلمة الصين يرمز إلى قصر بعيد جدا ورواية خيالية، ولكن هذه الحكاية ظهرت بالكامل في منطقة عربية. وقد أضاف إليها غالاند أو ربما ذياب المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجانب النفسي والدوافع والحوارات بين الأبطال، بدقة تفوق ما تعوّد عليه القصاصون العرب”.

بيد أن ياسمين سيل تؤكد أن هذه المعلومات والتطورات لم يكن لها تأثير كبير على ترجمتها، باعتبار أن النص الوحيد المتوفر حول قصة علاء الدين يعود إلى أنطوان غالاند، وهو الذي اشتغلت عليه. ولكن معرفة جذور هذه الحكاية تجعل منها وثيقة تبادل ثقافي، وترجمة على عدة مستويات، وإنتاجا للأدب العربي والفرنسي.

وتقول ياسمين “ما يهمني فعلا ليس ما إذا كانت هذه القصة من ابتكار رجل فرنسي أو سوري، بل ما تعكسه هذه التفاصيل حول تلك الفترة الزمنية، إذ إن الرجلين الفرنسي والسوري جاءا من مدينتين كانتا تمثلان منارة التقاء للحضارات”.

واليوم بعد 300 عام على نشر أنطوان غالاند هذه القصة للمرة الأولى، تعتقد ياسمين سيل أن مغامرة علاء الدين تطرح أسئلة لا تزال قائمة ومهمة حتى يومنا هذا، تتمحور حول العلاقة بين الأب والابن، والجانب الأخلاقي في الثراء السريع، وثنائية الإغراء والرضا.

ولكن ربما أن سر استمرار نجاح هذه القصة لا يكمن فقط في التنوع الثقافي الذي تحمله في داخلها، بل أيضا في أحداثها التي تروي التغير الجذري في حياة علاء الدين، الذي كان ولدا عاديا، ثم خاض تجارب وتحولات مذهلة، وفي الواقع الجميع يعشقون مثل هذه التحولات.

وبخلاف ما ذكره عنه المستشرق الفرنسي أنطوان غالاند في يومياته ودوره في “ألف ليلة وليلة”، كتب دياب أيضا نصا طويلا عام 1766 روى فيه تفاصيل سفره إلى باريس بين العامين 1708 و1710.

وتجدر الإشارة بدايةً إلى أن هذا النص بقي مجهولا إلى أن اكتشف الباحث الفرنسي جيروم لانتان مخطوطته الوحيدة في مكتبة الفاتيكان عام 1993. ونظرا لقيمته الأدبية والتاريخية، تعاون لانتان مع بول فهمي تييري وبرنار هيبيرجي سنوات طويلة لنقله إلى الفرنسية، قبل أن تصدر هذه الترجمة عن دار “أكت سود” الباريسية بعنوان “من حلب إلى باريس”.

ولا عجب في انتماء هذا النص إلى أدب الرحلة الذي كان ممارسا في سوريا في القرنين الـ17 والـ18، خصوصا من قبل المسيحيين، كما يشهد على ذلك نص بطريرك الروم الأرثوذكس ماكاريوس الزعيم عن سفره إلى جورجيا، أو نص ابنه بولس عن سفر والده إلى موسكو، أو نص الكاهن العراقي إلياس الموصلي عن إقامته الطويلة في أميركا، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت.

لكن ما يميز نص “من حلب إلى باريس” عن هذه النصوص وغيرها هو أن صاحبه إنسان عادي لم يكن لديه أي طموح في ممارسة هذا النوع الأدبي واحترام مميزاته، فبخلاف النصوص المذكورة، أو نص شيخ دمشق عبد الغني النابلسي، أو نص رفعت الطهطاوي الشهير “ذهب باريس”، لم يسعَ دياب إلى إثراء نصه بمراجع ثقافية غزيرة أو باقتباسات وأبيات شعرية، كما لم يسعَ إلى الكتابة بأسلوب أدبي منمّق، بل استعان بلغة هي عبارة عن مزيج من اللغة الفصحى واللغة المحكية في حلب، مسقط رأسه.

وما يميّز دياب أيضا عمن سبق ذكرهم هو أنه لم يقم برحلته تأديةً لمهمة، كما هي حال الطهطاوي ومحمد أفندي، أو بهدف التقصي في “بلاد المسيحيين”، كما هي حال الموصلي والزعيم وعدد كبير من رجال الكهنوت الشرقيين، فسفره هو نوع من الرحلة المسارية لشاب كان يبحث عن طريقه، ونصه مكتوب كتأمل في الحياة التي منحته في شبابه فرصا مختلفة لم يعرف أو لم يشأ اغتنامها.

وفي هذا السياق، يبدأ دياب نصه بسرد تجربته راهبا مبتدئا في دير بجبل لبنان لن يلبث أن يعود إلى حلب بعد شكّه في دعوته. وحين يفشل في العثور على عمل ويقرر العودة إلى الدير، يلتقي بالرحالة الفرنسي بول لوكا الذي يأخذه مساعدا في سفر يقودهما إلى بيروت وصيدا، ثم إلى قبرص ومصر وليبيا وتونس، قبل أن يعبرا المتوسط ويتنقلا بين ليفورن وجنوى ومرسيليا وباريس.

أما رحلة العودة فستتم من دون لوكا، ويتوقف دياب خلالها في مرسيليا وإزمير وإسطنبول حيث يبقى فترة طويلة، قبل أن يعبر الأناضول مع قافلة في اتجاه حلب.

نشرت قبل 14 ساعة

نشرت قبل 14 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 15 ساعة

نشرت قبل 16 ساعة